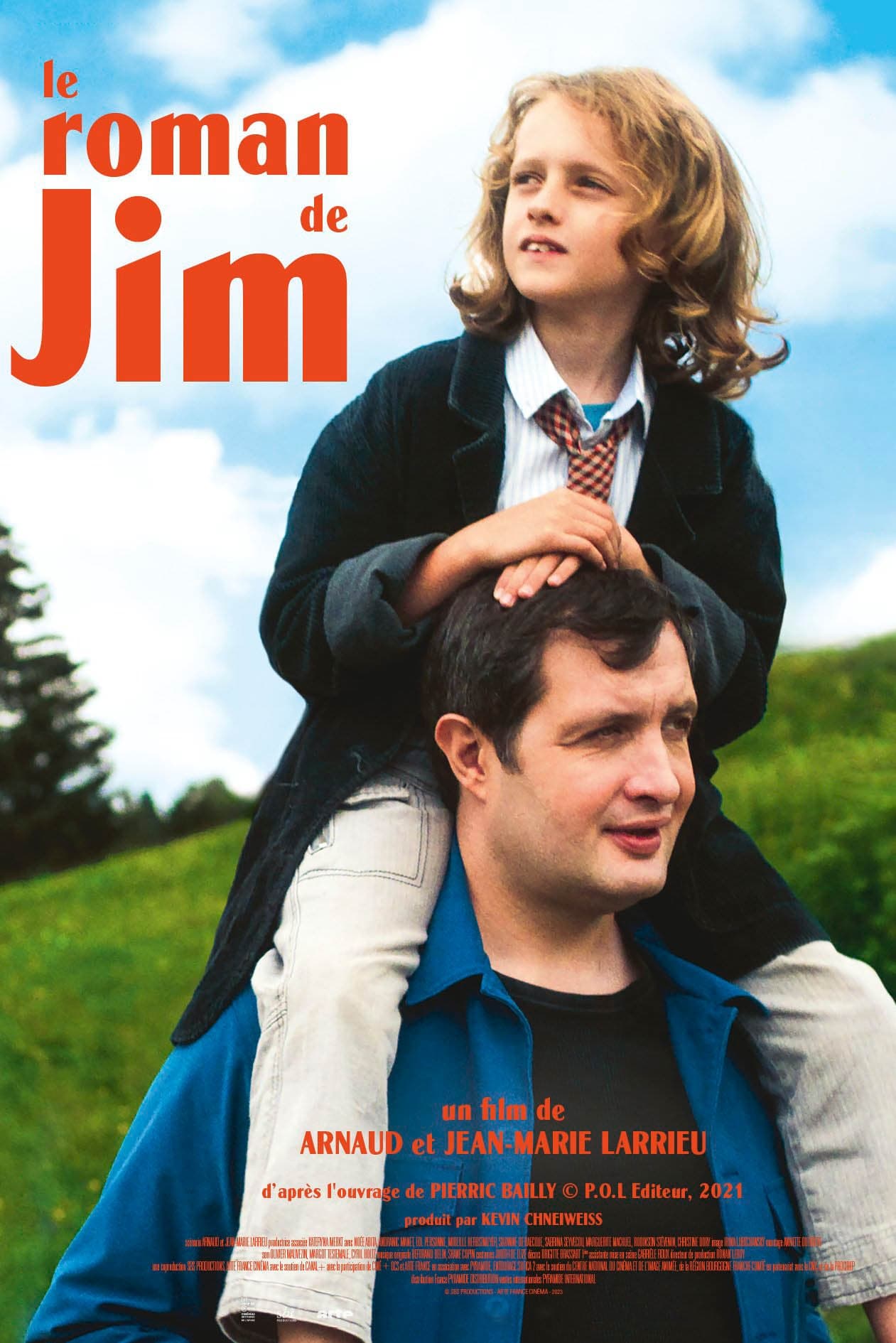

Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu, Frankreich, 2024o

Aymeric trifft seine ehemalige Arbeitskollegin Florence wieder als sie, alleinstehend, hochschwanger ist. Er wird zum geschätzten Ersatzpartner von Florence und liebevollen Ersatzvater des kleinen Jim. Bis Jahre später der leibliche Vater des Jungen wieder auf den Plan tritt.

Man muss bereit sein, zwei Unglaubwürdigkeiten hinzunehmen, wenn man sich auf den neuen Film der Brüder Larrieu einlässt: Zum einen, dass der gleiche Schauspieler dieselbe Figur im Alter von 20 bis 50 Jahren spielt, zum anderen, dass gewisse Dialoge in wenigen Sätzen zusammenfassen, was sich über mehrere Jahre hinweg ereignet hat. Beides mindert die emotionale Wucht in diesem Fall jedoch keineswegs. Als Kenner des Melodramas wissen die Larrieus, dass das Kino eine Nachahmung des Lebens ist: Die Wahrscheinlichkeit ist zweitrangig, die Echtheit der Tränen zählt. Auf einer Party trifft Aymeric eine ehemalige Kollegin, Florence, die schwanger ist. «Es gibt keinen Vater», sagt sie ihm gleich zu Beginn, bevor sie die Nacht miteinander verbringen. Ab der Geburt des Jungen, der Jim getauft wird, schliesst Aymeric ihn ins Herz, als wäre er sein eigener Sohn. Das Paar und das Kind verbringen glückliche Jahre, bis der leibliche Vater wieder auftaucht. Eines Tages beschliessen dieser und Florence, ein neues Leben in Kanada anzufangen, so dass Jim aus Aymerics Leben verschwindet. Sobald die dramatische Handlung in Gang gekommen ist, fiebert man mit Aymeric, der von Karim Leklou mit einer menschlichen, allzu menschlichen Sanftheit meisterhaft verkörpert wird. Gleichzeitig schwankt man zwischen Verständnis und Widerwillen gegenüber Florence (von Laetitia Dosch ebenso treffend gespielt). Und man ist überrascht, dass die Brüder Larrieu trotz der Dramatik der Situationen nie übertreiben: Die Nüchternheit der Inszenierung kontrastiert mit der Intensität der Emotionen – und steigert sie damit noch, so unglaublich das erscheinen mag.

Il faut être prêt à accepter quelques invraisemblances avant de se lancer dans le nouveau film des frères Larrieu : d’une part, qu’un seul et unique acteur incarne le même personnage de ses 20 à 50 ans ; d’autre part, que certains dialogues résument en quelques phrases ce qui s’est passé au cours de plusieurs années. Rien de cela ne porte préjudice aux émotions suscitées par le film. En fin connaisseurs du mélodrame, les deux réalisateurs savent que le cinéma est une imitation de la vie : la vraisemblance est secondaire, seule compte l’authenticité des larmes versées par le public. Leur film, adapté d’un roman de Pierric Bailly, est bien de nature à faire pleurer dans les chaumières. Lors d’une fête, Aymeric retrouve une ancienne collègue, Florence, enceinte. «Il n’y pas de père», lui lance-t-elle d’entrée de jeu, avant qu’ils passent la nuit ensemble. À la naissance du garçon, baptisé Jim, le jeune homme se prend d’affection pour lui comme s’il s’agissait de son propre fils. Le couple et l’enfant passent des années heureuses jusqu’à ce que le père biologique refasse surface. Un jour, Florence et ce dernier décident de recommencer leur vie au Canada, emmenant Jim avec eux, qui disparaît ainsi de l’existence d’Aymeric. Une fois la mécanique du drame mise en place, on s’accroche aux hauts et bas traversés par Aymeric, magistralement incarné par Karim Leklou, d’une douceur humaine, trop humaine. On oscille entre compréhension et rejet envers Florence, interprétée avec justesse par Laetitia Dosch. Et l’on s’étonne que, malgré l’énormité des situations dépeintes, les frères Larrieu n’en fassent jamais trop: la sobriété de la mise en scène tempère toujours l’intensité des émotions, aussi invraisemblable que cela puisse paraître.

Galerieo