Mohammad Rasoulof, Frankreich, Deutschland, 2024o

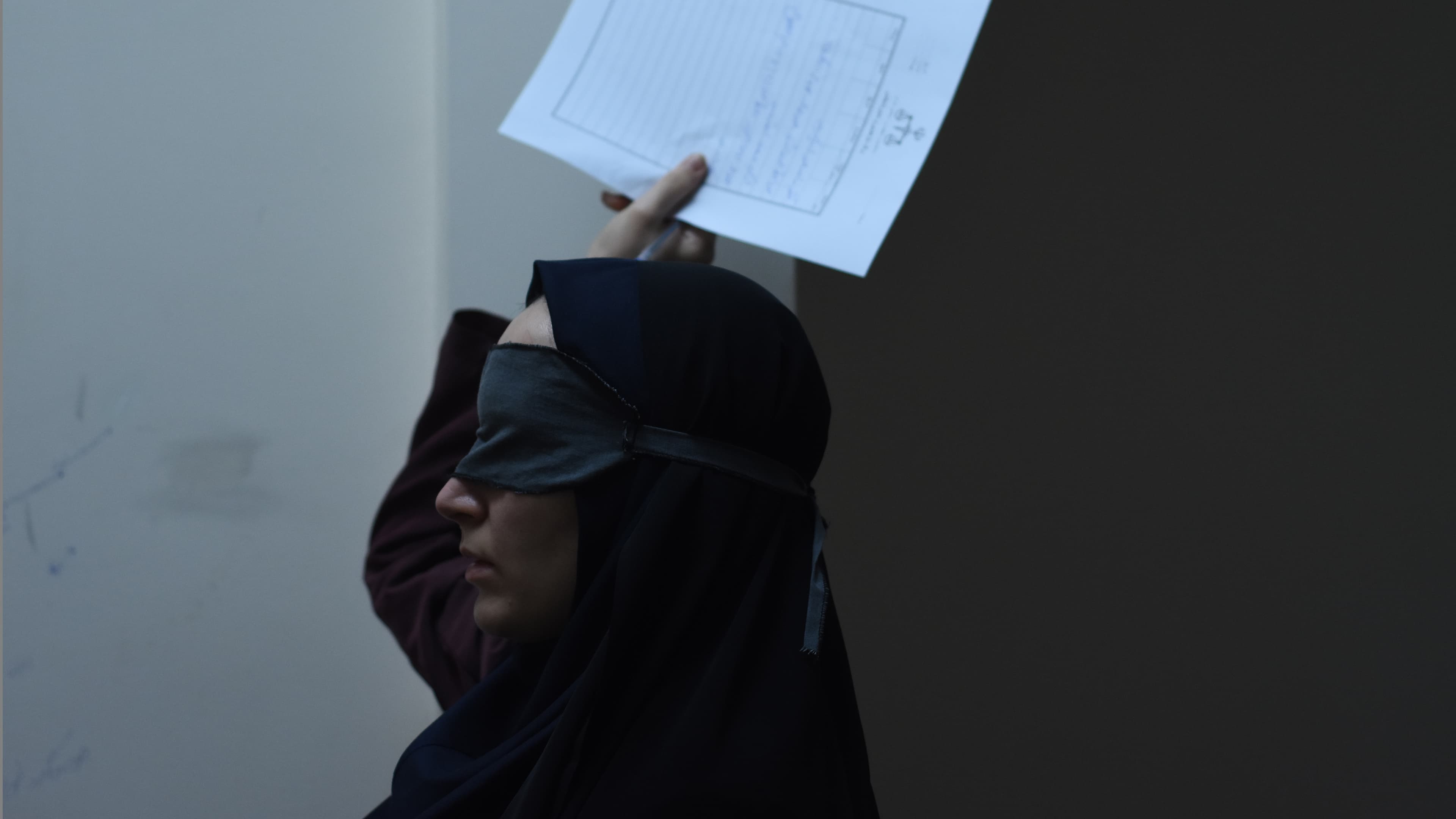

Teheran, zu Beginn der Bewegung «Frau, Leben, Freiheit»: Kaum ist Iman zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran aufgestiegen, kämpft er aufgrund der landesweiten Proteste zunehmend mit Misstrauen und Paranoia. Als seine Waffe auf mysteriöse Weise verschwindet, verdächtigt er seine Frau und die beiden Töchter und ergreift drastische Massnahmen. Diese beginnen hingegen, angesichts der Frauenproteste bisherige soziale Normen und Familienregeln zu hinterfragen.

Von Zeit zu Zeit liefert uns das Kino Nachrichten aus der Welt. Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof geht mit The Seed of the Scred Fig diesen Weg des filmischen Journalismus. Seine Mission: über den heutigen Iran zu berichten, über das Klima der Unterdrückung, das auf seinen Bürger:innen lastet und das er selbst zu spüren bekommen hat. Seine fiktive Untersuchung beginnt mit der Beförderung eines Familienvaters zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran. Der Mann findet schnell heraus, was seine Vorgesetzten schlicht die Bestätiigung der von ihnen verhängten Todesurteile erwarten. Seine Frau und seine beiden Töchter im Teenageralter müssen derweil die strengsten Anforderungen an die Ehrbarkeit erfüllen, um ihren sozialen Status zu wahren. Als die Protestwelle nach dem Tod der Studentin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam losbricht, gerät das familiäre Gleichgewicht aus den Fugen. Die beiden empörten Töchter, die die Gewalt der Machthaber durch Videos in sozialen Netzwerken kennenlernen, prallen auf die Überzeugungen ihrer Eltern, die glühende Verfechter:innen des Regimes sind. Zu allem Überfluss verschwindet die Dienstwaffe des Vaters auf mysteriöse Weise – Ende des ersten Akts mit einer geschickt orchestrierten Dramaturgie, in der sich jede Figur auf plausible Weise entlang ihrer eigenen Linie entwickelt und nur der didaktische Einsatz von Gewaltbildern mit der Eleganz der Anlage kontrastiert. In der zweiten Hälfte verwandelt sich der Film in einen Psychothriller: patriarchalische Monstrosität, Einschliessung in ein Landhaus, Verstecken in einer Ruine. Sobald Rasoulof dieses Terrain des Genrefilms betritt, verfängt er sich in dessen Fussangeln. Man begrüsst denndoch die kühne Geste, den politischen Film aus dem Genre der sozialen Chronik zu befreien, und natürlich die Relevanz des Ganzen. Denn es ist tatsächlich ein Horrorfilm, in den sich der Iran heute zu stürzen scheint.

De temps à autre, le cinéma nous donne des nouvelles du monde. Avec Les graines du figuier sauvage, le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof (Le diable n’existe pas) empreinte la voie du ciné-journalisme. Sa mission : parler de l’Iran d’aujourd’hui, du climat d’oppression qui pèse sur ses citoyen·nes dont il a fait lui-même les frais. Son investigation fictionnelle s’ouvre sur la promotion d’un père de famille comme juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Rapidement, l’homme découvre que ses supérieurs attendent qu’il valide arbitrairement les condamnations à mort qu’ils ordonnent. Statut social oblige, sa femme et ses deux filles adolescentes sont quant à elles sommées de se plier aux exigences de respectabilité les plus strictes. Quand la vague de protestation se déclenche après la mort de l'étudiante Mahsa Amini en garde à vue, l’équilibre familial se désagrège. Indignées, les deux filles, qui découvrent la violence du pouvoir à travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux, se heurtent aux convictions de leurs parents, fervents défenseurs du régime. Pour couronner le tout, l’arme de service du père disparaît mystérieusement. Fin du premier acte à la dramaturgie savamment orchestrée, où chaque personnage se développe suivant sa propre ligne de manière vraisemblable. Seul l’usage didactique des images de violence tranche avec l’élégance de l’ensemble. Dans sa seconde partie, le film se transforme en invraisemblable thriller psychologique : monstruosité patriarchale, enfermement dans une maison de campagne, cache-cache dans des ruines. Une fois qu’il délaisse le terrain du journalisme fictionnel pour s’aventurer sur celui du film de genre, Rasoulof se prend les pieds dans le tapis du cinéma. On salue toutefois l’audace du geste – déconfiner le film politique du seul genre de la chronique sociale – et surtout sa pertinence. Car c’est bien dans un film d’horreur que l’Iran semble être plongé aujourd’hui.

Galerieo