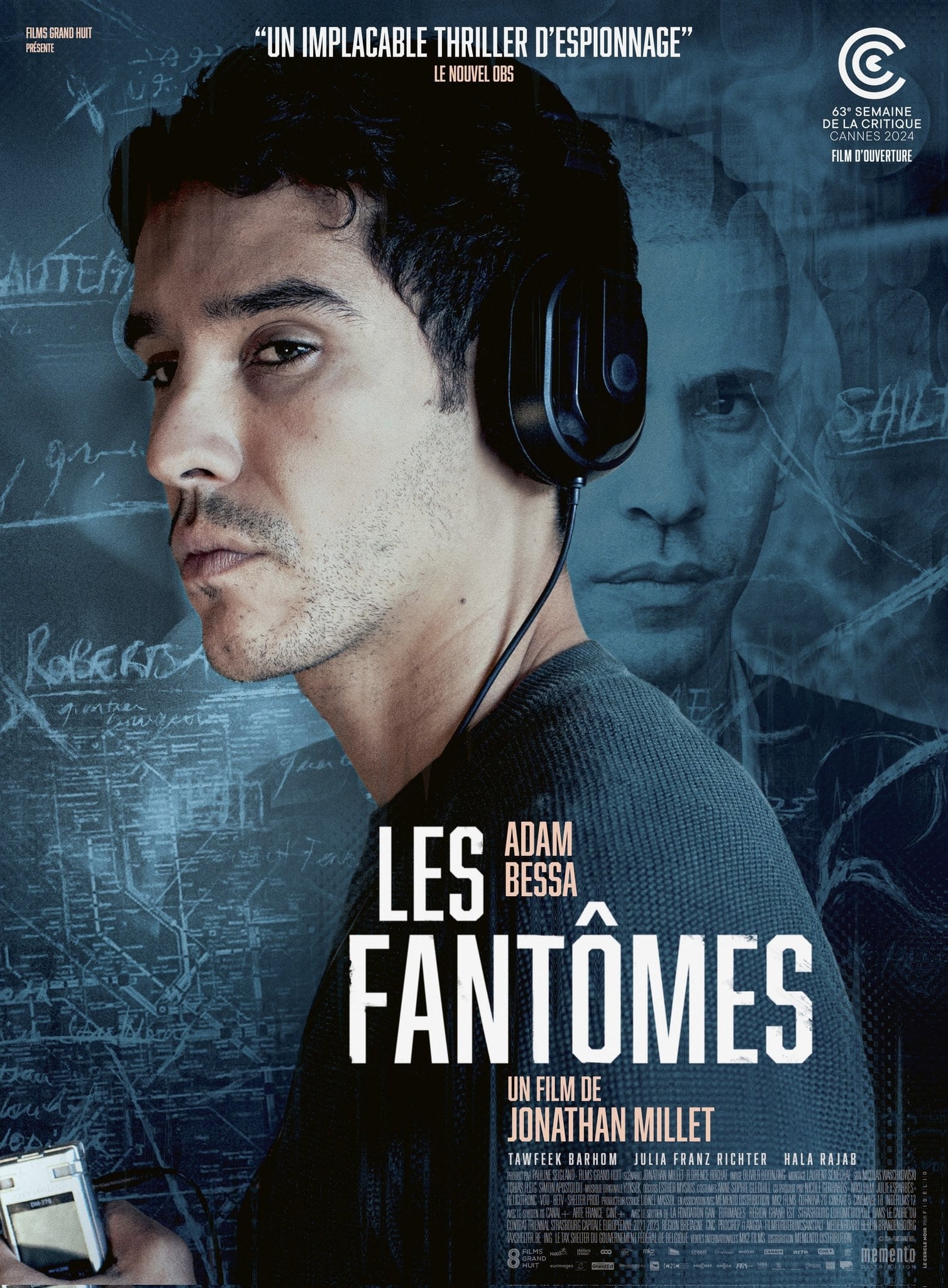

Jonathan Millet, Belgien, Frankreich, Deutschland, 2024o

Hamid ist Mitglied einer Geheimorganisation, die in Europa versteckte syrische Kriegsverbrecher aufspürt. Seine Suche führt ihn nach Strassburg auf die Spur seines ehemaligen Peinigers, dessen Gesicht er nie gesehen hat. Rein intuitiv beginnt er, einen Mann bis zur Besessenheit zu verfolgen.

Auf den ersten Blick wirkt die Eröffnungsszene dieses Dramas unecht. Gefangene steigen aus einem Lastwagen und laufen leidend durch die Wüste: inszenierter Schmerz, der nichts mit der Realität zu tun hat, sondern ganz dem Kino entspringt. Die digitale Künstlichkeit der Bilder erinnert an die sterile Ästhetik eines Kriegsvideospiels. Doch genau auf einer solchen martialischen Videospiel-Plattform treffen Hamid und die anderen Mitglieder einer geheimen Organisation syrischer Bürger:innen aufeinander, die in Europa nach Kriegsverbrechern suchen. Die Kluft zwischen ihren Erzählungen und den Bildern des Videospiels ist riesig. Ihre Gespräche sind von den Geistern des Konflikts durchdrungen, die in jedem Satz spürbar sind, während die Darstellung des Krieges im Videospiel nichts über das Leiden der Opfer aussagt. Die ersten Einstellungen des Films sind also nicht wörtlich zu nehmen, sondern verweisen auf ein Terrain, zu dem der Spielfilm keinen Zugang hat und auf das sich Les fantômes nicht vorwagen wird: die direkte Darstellung des Krieges. In seinem ersten Spielfilm untersucht der französische Regisseur Jonathan Millet vielmehr, wie der Konflikt in den Köpfen seiner Opfer weiterlebt. Hamid ist überzeugt, in Strassburg seinen ehemaligen Folterer wiedergefunden zu haben, dessen Gesicht er nicht kennt. Der Mann, den er verdächtigt, ist ein Chemiestudent. Er beginnt, ihm mit einer Hartnäckigkeit zu folgen, die an Besessenheit grenzt. Geschickt stellt der Film die Sichtweise seiner Figur dabei ständig in Frage stellt: Erkennt Hamid seinen ehemaligen Peiniger wirklich oder halluziniert er? Der Psychothriller geht über das hinaus, was man sieht. Es ist Hamids innerer Schmerz, der die Bilder dramatisch auflädt.

Au premier abord, la scène inaugurale sonne faux. Des prisonniers sortent d’un camion et marchent dans le désert, souffrants. Douleur mise en scène, qui ne doit rien au réel mais tout au cinéma. L’artificialité numérique des images évoque l’esthétique aseptisée d’un jeu vidéo de guerre. Or c’est précisément sur une interface vidéoludique martiale que se retrouvent, quelques années plus tard, Hamid et les autres membres d’une organisation secrète de citoyen·nes syrien·nes à la recherche de criminels de guerre cachés en Europe. Le fossé entre leurs récits et les images du jeu vidéo est béant. Leur parole est habitée par les spectres du conflit, perceptible dans chaque phrase prononcée, tandis que la représentation vidéoludique de la guerre ne dit rien de la souffrance des victimes. Aussi les premiers plans du film ne sont-ils pas à prendre à la lettre, mais signalent plutôt le territoire auquel le cinéma de fiction ne peut avoir accès et où Les fantômes ne s’aventurera pas: l'expérience immédiate de la guerre. Dans sa première œuvre fictionnelle, le cinéaste français Jonathan Millet explore en revanche la façon dont le conflit se prolonge dans la tête des victimes. À Strasbourg, Hamid est persuadé d’avoir retrouvé son ancien tortionnaire, dont il ne connaît pas le visage. L’homme qu’il soupçonne est un étudiant en chimie. Il se met à le suivre, jour après jour, avec un entêtement qui confine à l’obsession. Habile thriller psychologique, le film met constamment en doute le point de vue de son personnage: reconnaît-il son ancien bourreau ou hallucine-t-il sa reconnaissance? Le drame excède ce que l’on voit. C’est la douleur intérieure d’Hamid qui rend les images dramatiques.

Galerieo